Era un 2 de noviembre muy cerca del atardecer, en el pueblo el aire aún estaba impregnado del aroma fuerte y afrutado del cempasúchil. La verbena del Día de muertos había terminado.

Nuestra casa quedaba a unas cuantas cuadras del cementerio. Mi hijo mayor me pidió ir de visita al camposanto.

—¿Por qué ir a ese lugar? – Pregunté

—Para llevar flores. – Contestó

—¿Pero a quién?

—A las tumbas abandonadas.

No sé como ni porque obedecí, su exigencia era dictada por una voz ajena, una presencia poderosa.

Presa del miedo recordé una vieja oración de protección que me enseñó la abuela.

Empecé a repetirla una y otra vez apenas salimos de casa.

¨Revístelo Señor con tu armadura,

con el casco de la salvación,

el cinturón de la fe,

la coraza de la justicia,

y la espada del Espíritu,

que es la Palabra de Dios¨

Mientras yo estaba ensimismada en mi rezo él era presa del silencio, lejano al presente.

En breve llegamos a nuestro destino.

Fiel creyente seguí con mi invocación. En un murmullo veloz repetía sin descanso:

¨Revístelo Señor con tu armadura,

con el casco de la salvación,

el cinturón de la fe …¨

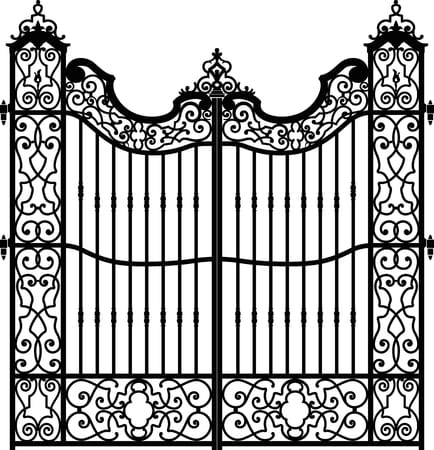

Se podía ver a corta distancia el majestuoso portal antiguo con sus dos hojas de herrería francesa y sus bisagras oxidadas. Mi hijo caminó de prisa como si tuviera una cita importante y justo cuando iba a ingresar, el velador cerró la puerta en sus narices.

El cementerio municipal cumplía con su horario vespertino hasta las 6:00 pm en punto y no pudimos entrar.

No sé si fue una coincidencia o la fuerza de mi petición.

Tal vez algunas tumbas se quedaron sin flores pero mi hijo regresó a la vida.