El padre de mi abuela se llamaba Manuel, le seguía un apellido francés de cinco letras que llevaba con orgullo. Era un hombre alto, delgado, con un porte distinguido. Practicaba el oficio de la restauración, un trabajo gratificante para quien ama los libros.

En su taller se convertía en un ser silencioso y paciente. Transformaba un puñado de piel teñida en la cubierta de una joya literaria. Sabía que una buena encuadernación alargaba la vida de las letras. Solía usar polvo de oro para dorar el canto y enmarcar el título. Con el paso del tiempo las partículas traicioneras penetraron paulatinamente en sus pulmones hasta arrebatarle el último suspiro.

Su otra pasión era la música, especialmente la ópera.

Oti, mi abuela, no solo le guardaba respeto, también lo amaba y, por sobre todas las cosas, lo honraba —a veces creo que la honra ocupa un renglón arriba del amor.

Siendo mi abuela una jovencita, la invitó a dar un paseo. Era una cita para dos. Caminaron tomados del brazo por las calles de la ciudad hasta llegar al teatro. Les asignaron un par de asientos cerca del escenario donde un gran telón era cómplice de la sorpresa. En el foso aguardaba la orquesta.

De pronto, se oyeron los primeros acordes. Oti sentía el latido de su corazón al compás de los timbales. Entonces el canto de Radamés, un comandante militar, se adueñó de todo el espacio. Después apareció Aída, una princesa etíope capturada y llevada a Egipto como esclava. Grandes coros representaban al pueblo. Amneris, princesa de Egipto, ceñía en su cabeza una corona de oro macizo y lucía un vestuario majestuoso. Ambas mujeres estaban enamoradas del valiente guerrero. Mi abuela no parpadeaba por temor a perder cualquier detalle; en algunos momentos dejó hasta de respirar para no robarle el aire a la soprano.

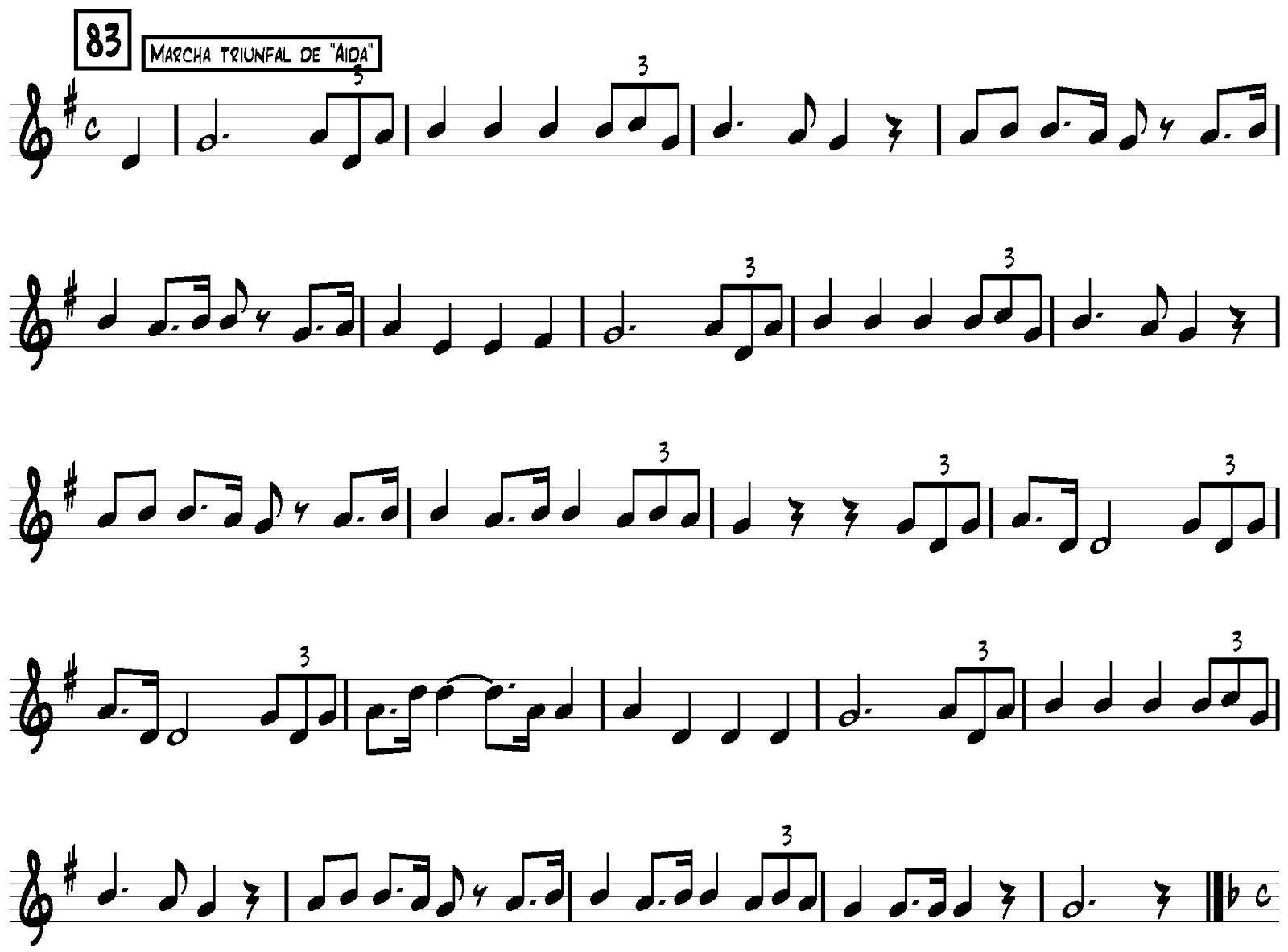

Radamés habría de elegir entre su lealtad por el faraón o el amor de Aída. Escenas de traición y venganza, de pasión y guerra enmarcaron la noche. Las notas vagaban por la sala; era imposible no embriagarse con la música y el canto. Cuando se ejecutó la marcha triunfal, cimbró el alma de todos los presentes, pero sobre todo la de mi abuela, quien había abierto todos sus sentidos.

Al final, los amantes mueren juntos en un abrazo eterno —a veces la tragedia guarda tintes de hermosura.

Por la magnífica interpretación, la ovación del público no se hizo esperar. Reconocían el momento sublime. Mi abuela chocaba incesantemente sus palmas. De reojo veía a su padre también emocionado.

Más tarde sabría que la obra se llama Aída y que su autor Giuseppe Verdi, un famoso compositor italiano, la escribió para conmemorar la inauguración del canal de Suez.

Manuel compartió con su hija la pasión por la música y, sin saberlo, se fundieron en un mismo aplauso. Tal vez porque sabía que solo ella podría apreciarlo. Sin duda, porque lo amaba. Mi abuela guardó ese instante como un tesoro. Muchos años después, cuando nació mi madre la llamó Aída.P

8 comentarios

Añade el tuyo →Que bonito! Me encanta la anécdota y la manera tan fluida de leerse.

En definitiva, los recuerdos se hacen de los pequeños momentos.

Gracias por compartir parte de tu historia

Hermoso!!

nig news 24 https://fmohconnect.gov.ng/policy_planning.html

Pude ver en mi mente el teatro el drama, la expresión de Oti, la emoción del público aplaudiendo…

Gracias por llevarme a ese increíble viaje.

¡Me encanta esta historia!

Qué bella historia de amor para el nombre de tu mamá, querida Adri.La escuchaste personalmente de labios de Oti? Por la forma en que logras transmitirnos todo ese raudal de emociones imagino que sí. Me pude sentir en ese teatro. Muchas felicidades por sumarte a este proyecto y compartirnos estas historias de vida.

Me encanta. Lo que más le inspira de esta historia, es el amor y la posibilidad de ver que la tragedia a veces guarda tintes de hermosura que en ocasiones no queremos o podemos ver.

Amo tu corazón!